Die Blutdiamanten Mexikos

Dass der Avocado-Hype in Mexiko eine blutige Spur hinter sich herzieht, hatten wir im Januar schon mal angeschnitten. Nun berichtet GEO darüber, dass mit JP McMahon sich der erste Sternekoch für einen kompletten Boykott der problematischen Butterfrucht ausspricht.

Für McMahon, der im irischen Galway zwei Restaurants führt, seien die Früchte vergleichbar mit Eiern aus Legebatterien. Deshalb rufe er Köche dazu auf, sie nicht zu verwenden oder den Einsatz zumindest zu reduzieren. „Nichts wird sich ändern, wenn der Verbraucher nichts ändert. Wir benutzen sie in keinem unserer Restaurants.“

Dass McMahon mit dieser Haltung nicht alleine steht, zeigte jüngst auch ein englisches Café, das in einem kontrovers diskutierten Instagram-Post verkündete, keine Avocados mehr zu verwenden.

Im Gespräch mit dem Irish Independent fand er den drastischen Vergleich „Blutdiamanten Mexikos.“ Aber eine echte Trendwende ist noch lange nicht in Sicht. In Deutschland hat sich der Avocado-Verbrauch in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Mit The Avocado Show hat in Amsterdam sogar ein reines Avocado-Restaurant eröffnet.

Wer statt zu lesen lieber Videos schaut, für den gibt es beim ZDF eine kleine Mini-Doku, warum die Avocado so problematisch ist.

(Foto: by Kelly Sikkema on Unsplash)

Verbotene Früchte

Die deutsche Musiklandschaft hat ein neues Thema für sich entdeckt: Erdbeeren im Winter. Dieser Tweet von dem Klassik-Shootingstar und brillanten Pianisten Igor Levit hat auf Twitter immerhin über 1000 Likes gesammelt und mehr als 150 Reaktionen – natürlich nicht alle zustimmend.

Allerdings ist Levit nicht der erste, deutsche Musiker, der das Thema für sich entdeckt hat. 2017 haben Sängerin Mine und Rapper Fatoni ihr grandioses Album „Alle Liebe nachträglich“ veröffentlicht. Da drauf war auch der Wintererdbeerenkritische Song „Erdbeeren ohne Grenzen.“

Wer statt lässiger Musik lieber harte Argumente wünscht, dem kann der NABU weiterhelfen:

Von oben betrachtet wirken Teile der Provinz Huelva in Andalusien wie von Plastik überzogen. Die Einwohner sprechen vom „Plastikmeer“, wenn sie die 6.000 Hektar großen Erdbeeranbau-Gebiete meinen. Unter den transparenten Planen wachsen die Erdbeeren und fordern jährlich insgesamt 20 Millionen Kubikmeter Wasser. Das sind, in einer der trockensten Regionen Spaniens, ein Drittel der verfügbaren Wasserressourcen. Die Folge: Der Grundwasserspiegel sank von fünf bis sieben Metern in den 80er Jahren auf heute 30 bis 40 Meter. Das führt zu Dürren und Wasserknappheit bei der Bevölkerung. Immerhin werden in Spanien 80 Prozent des Trinkwasservorrats für die Landwirtschaft genutzt.

Die Natur leidet

Und nicht nur das. Während die Erdbeeren ihr Wasser bekommen, gehen die Tiere und Pflanzen in der Region und im nahegelegenen Nationalpark Coto de Doñana, einem Feuchtgebiet mit Weltnaturerbe-Status, leer aus. Der akute Wassermangel bedroht ein ganzes Ökosystem, das im Winter auch von Millionen Zugvögeln genutzt wird und daher international von Bedeutung ist.Der Landverlust durch die ständig wachsenden Obstanbau-Gebiete in Andalusien ist ein weiteres großes Problem. Laut einer Studie des WWF von 2010 wurden mehr als 2.100 Hektar öffentlicher oder privater Wälder ohne Genehmigung in Erdbeerplantagen umgewandelt, 450 Hektar davon sogar in Natura-2000-Schutzgebieten. Damit gehen wichtige Lebensräume verloren oder werden zerschnitten. Wanderwege von Tierarten, die große Gebiete bewohnen, wie der vom Aussterben bedrohte Iberische Luchs, werden mit zerstört.

Wenn Erdbeeren im kalten Winter duftend zum Kauf verführen, macht man sich all das nicht bewusst. Doch die Natur zahlt einen hohen Preis für unseren Beeren-Luxus. Statt sie in den Einkaufswagen zu legen, sollte man lieber tief Luft holen, ihren Duft genießen und sich freuen, dass bald endlich wieder die Erdbeerzeit beginnt! Vorfreude ist ja bekanntlich auch die schönste Freude.

In diesem Sinne: Strawberry Fields vielleicht besser doch nicht forever, sondern immer nur saisonal und am besten, ja ja, man mag es schon gar nicht mehr hören, regional.

(Foto: Weak Lifter on Unsplash)

Stop Motion Sushi

Obwohl ich riesiger Wes-Anderson-Fan bin, habe ich es leider noch nicht geschafft, Isle of Dogs zu schauen. Mir wurde aber schon von der imposanten, und leicht martialischen Sushi-Szene oben erzählt.

Bei Vimeo gibt es nun ein schönes Zeitraffer-Video der 32 Tage, die an dieser einen Szene gearbeitet worden ist. Wofür die Animatoren wohl den Nummernblock brauchen?

Kein Alkohol ist noch keine Lösung

Die Freie Presse hat in Dresden zu einer besonderen Testrunde geladen. Gemeinsam mit Silvio Nitzsche und seinem Team aus der legendären Weinkulturbar, haben die Journalisten sich durch 26 alkoholfreie Winzerweine durchgetrunken. Dass diese boomen, hat einerseits mit einem geänderten Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung zu tun, andererseits aber auch mit dem lukrativen Nahost-Markt. Europäische Luxus-Artikel verkaufen sich immer besser in den Diktaturen der arabische Scheichs, und da möchten viele Winzer nicht hintenanstehen, nur weil Allah keinen Alkohol mag. Auch in Skandinavion scheint der Entalkoholisierte recht beliebt zu sein.

Alkoholfreier Wein war zuerst richtiger Wein, dem Alkohol entzogen wurde. Das geschieht heute meist über Vakuumisierung. Dadurch wird die Siedetemperatur des Alkohols, die normalerweise bei 78 Grad Celsius liegt, auf 30 Grad gesenkt. So kann der Alkohol ohne große Aromenverluste entzogen werden, und die förderlichen Inhalte wie Spurenelemente, Phenole und Enzyme bleiben enthalten.

Das Urteil der Dresdner Testrunde ist trotz aller Wissenschaft ziemlich durchwachsen. Alkoholfreie Schaumweine „könne“ man mal servieren, Weiß- und Roséweine „könne“ man auch mal probieren, die Rotweine sind hingegen komplett durchgefallen. Oft scheint Saft heute noch die bessere Option, weil hier schon länger ausprobiert wird. Ich erinnere mich an eine exzellente Begleitung mit Säften und Secco aus der Kelterei Van Nahmen zu einem großen Menü bei Armin Treusch im Odenwald. Zu einem ähnlichen Urteil kam Falstaff Anfang des Jahres auch:

Wir wollen der Produktgruppe keinesfalls ihre Berechtigung absprechen, es gibt genügend Menschen, die aus medizinischen und religiösen Gründen keine alkoholischen Getränke konsumieren. Für den fastenden Weinfreund jedoch stellen alkoholfreie Weine im Gegensatz zu alkoholfreien Bieren aus rein geschmacklichen Gründen heute noch keine echte Alternative dar. Sie sind ein Nebenprodukt der Weinindustrie, das sich gezielt an Nichtweintrinker richtet.

Unser Rat ist so simpel wie wirksam: Verzichten Sie doch lieber ganz auf Wein, wenn Sie fasten.

Also, geschmacklich scheint es noch Defizite beim alkoholfreien Wein zu geben. Dafür scheint dieser aber ähnlich berauschend wie der mit Alkohol.

Die Jury fühlt sich schon leicht beschwipst. Alles Einbildung? „In Blindversuchen hat sich gezeigt, dass Trinker von Weinen ohne Alkohol die gleiche Fröhlichkeit zeigten wie die von normalem Wein“, sagt der Sommelier.

Liegt’s an der sozial gelernten Situation des Weintrinkens oder den 0,5% Restalkohol? Schwer zu sagen. Aber wer als Fahrer schon mal eine Weinprobe mit Saft und Wasser durchgestanden hat, der kennt den Effekt vielleicht auch. Wenn alle andern albern sind, bleibt es schwer, ernst zu bleiben – Passiv betrinken ist immer eine Option.

(Foto: John Murzaku on Unsplash)

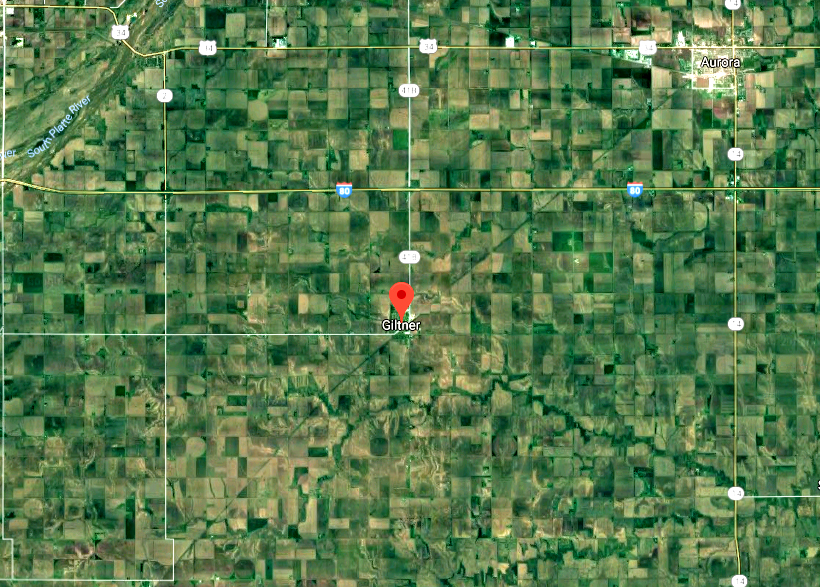

Mais macht Wetter

Alles so schön rechteckig hier. Das 400-Einwohner-Örtchen Giltner liegt in Nebraska im Herzen des Mais-Landes. Das rechteckige Bild oben zeigt es ganz schön: Jedes kleine Quadrat ist ein Maisfeld und im Laufe der Zeit hat der Anbau nicht nur die Landschaft, sondern auch das Wetter verändert.

A 2018 report issued by climate researchers at the Massachusetts Institute of Technology claims to have solved the mystery and verified farmers’ suspicions: Namely, that large-scale corn production has changed the weather.

Von 1950 bis 2010 wurde die Jahres-Ernte in der dortigen Region um 400 Prozent gesteigert. Es ist heute die produktionsstärkste Agrar-Region der Welt. Wissenschaftler des MIT sagen, der Anbau hat sein eigenes Wetter geschaffen.

“We studied data from the past 30 years and found that the intensification of corn production has increased average summer rainfalls by about 35 percent and decreased [average summer] temperatures by as much as one degree Celsius,” says former MIT researcher Ross E. Alter, now a research meteorologist with the U.S. Army Corps of Engineers. Alter was the lead author of a 2018 report published in the journal of the American Geophysical Union that demonstrated how land use has impacted the region’s climate more than greenhouse gas emissions. “What makes these findings so fascinating is that, while global temperatures have risen, areas like eastern Nebraska have actually cooled,” continues Alter, referring to yearly averages. “We think it’s likely heavy agriculture counteracted rising summer temperatures that might have otherwise resulted from increasing greenhouse gases.”

Wer die imposanten Mais-Ernten Nebraskas näher sehen möchte, für den hat der NDR eine schöne Doku über die Kornkammer der USA. Mit 384.777.890 Tonnen im Jahr ist die USA mit Abstand der größte Maisproduzent der Welt. Das ist besonders für ein Land der ersten Welt überraschend, danach folgen die Schwellenländer China, Brasilien und Argentinien. Mais ist nach Weizen das meistgehandelte Getreide der Welt. Die in Nebraska gemessenen Effekte werden auch an andern Orten der Welt spürbar werden.

(Foto: Google Maps)

Thüringer Würstchen aus vietnamesischen Händen

Vielleicht sollte ich doch eine eigene Kategorie für das Thema „Wurst und Migration“ anlegen. Denn heute geht es schon wieder um die Wurst, beziehungsweise deren Rettung durch eine Auszubildende der Fleisch- und Wurstwaren Schmalkaden die auf den typisch thüringischen Namen Thi Hong Bui hört. Gesa Staiger hat eine großartige Reportage geschrieben, wie ein Wurstfabrikant dem Azubi-Mangel in Ostdeutschland entgegensteuert, indem er Auszubildende aus Vietnam nach Schmalkalden holt. Das ist einerseits überraschend, gilt doch die Provinz Thüringens als einer deutschen Fremdenfeindlichkeits-Hotspots, andererseits ist es aber auch wenig überraschend, denn Vietnamesen arbeiteten schon zu Zeiten der DDR in großen Scharen in Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Co.

Besonders ernüchternd ist wohl der folgende Absatz:

Fleischer ist neben Restaurantfachmann der unbeliebteste Ausbildungsberuf der deutschen Jugend. Bundesweit bleibt jede dritte Stelle unbesetzt. Zwischen 200 und 900 Euro netto verdient ein angehender Fleischer in seinen Lehrjahren. Das Einstiegsgehalt nach der Ausbildung liegt bei 1.900 Euro brutto. Nicht viel für ein Leben in 12 Grad, zwischen Schweinehälften und Leberwurst.

Klingt so, als müsse sich grundlegend etwas an den Bedingungen in den Kulinarik-Ausbildungen ändern. Wer das tun möchte, könnte zum Beispiel die Nachwuchsarbeit der Gastronomie-Gewerkschaft NGG fördern. Die vertritt die jungen Auszubildenden, egal ob aus Vechta oder aus Vietnam, gegenüber ihren Arbeitgebern und kämpft für mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen – sonst findet sich irgendwann niemand mehr, der lernen möchte, wie man Thüringer Würste macht. Hören wir doch mal, was der Jugendsekretär der NGG zu sagen hat:

Gerade in diesen Berufen sind Überstunden und Belastung hoch und die Vergütung niedrig. Niemand darf sich wundern, wenn einem unter diesen Bedingungen die Auszubildenden weglaufen. Die Branche wird ihren Fachkräftemangel nur beheben können, wenn ihre Betriebe in die Qualität der Ausbildung investieren.“

Wenn sich da nicht grundlegend etwas ändert, findet sich irgendwann niemand mehr, der lernen möchte, wie Thüringer Würste gemacht werden – und das freut dann höchstens noch peta.

(Foto: Thüringer Wald von Renate Tröße / pixelio.de)

Es geht um die Wurst

Es kommt nicht oft vor, dass wir hier das Kursbuch, das einstige Zentralorgan der 68er, verlinken können. Aber wenn der Soziologe Armin Nassehi dort schon mal über Blutwurst bloggt, dann müssen wir das natürlich auch verlinken. Es geht natürlich nicht um irgendeine Blutwurst, sondern um jene, die bei der Islamkonferenz unachtsam serviert worden ist. Hinter der ahnen die einen blanken Rassismus, andere lediglich eine Unachtsamkeit des Caterers. Nassehi lässt die ganze Sache dagegen ziemlich kalt

Erst im Nachhinein wurde die Sache skandalisiert und ging dann den Gang aller elektronischen Informationsverarbeitung, wie wir sie kennen: empörte Empörung, ebenso empörte Gegenempörung, empörte Vorwürfe, empörungsabwehrende Richtigstellungen, sensible Erklärungen, betroffenes Verständnis und wieder empörte Empörung und empörte Gegenempörung. Alles hat ein Ende, nur die Blutwurst hat zwei – man kann sich aussuchen, zu welchem Ende hin man sich empört. Mir ist das ehrlich gesagt wurscht.

Man kann von Nassehi lernen, was blutwurstdigitale Binarität ist, ansonsten geht es aber wenig um die Wurst, und viel um den Sinn oder Unsinn der Islamkonferenz. Mir ist das ehrlich gesagt wurscht.

(Foto: Peter Smola / pixelio.de)

Restaurants werden zu laut eingerichtet

Durch die amerikanische Blogosphäre geistert grade ein spannender Atlantic-Artikel. Kate Wagner beschreibt da drin, was sie alles hören kann, während sie in einem ruhigen Coffee Shop sitzt. Klackern einer Tastatur, Geplauder der Angestellten, das regelmäßige Mahlen einer Espressomaschine. Alles für sich genommen nicht viel, aber gemeinsam kommt das in dem Café auf eine Lautstärke von 73 Dezibel. Das sei zwar nicht gefährlich, räumt Wagner direkt ein, als sei „nicht gefährlich“ eine akzeptable Kategorie für einen Restaurantbesuch, doch es ist immer noch so laut, wie der Verkehr auf einer Landstraße oder ein Weckerklingeln. Beides keine angenehme Kulisse für ein entspanntes Mahl. Doch warum ist die Gastronomie so laut? Wagner hat eine simple Antwort: Wegen der Architektur:

Restaurants are so loud because architects don’t design them to be quiet. Much of this shift in design boils down to changing conceptions of what makes a space seem upscale or luxurious, as well as evolving trends in food service. Right now, high-end surfaces connote luxury, such as the slate and wood of restaurants including The Osprey in Brooklyn or Atomix in Manhattan.

Glatte Oberflächen, minimalistische Einrichtigung und kalte Materialien wie Marmor und Metal sind in. Teppiche und abgehängte Decken sind out. Was dem Auge gefällt, schadet aber den Ohren und nimmt einem Restaurantbesuch viel von der gewünschten Intimität. Ich hatte vorher nie bewusst darüber nachgedacht, doch seit ich den Text gelesen habe, merke ich es dauern. Je schicker und moderner das Restaurant ist, umso lauter muss ich sprechen und umso stärker höre ich unfreiwillig die Gespräche am Nebentisch mit. Das mag manchmal ganz interessant sein, ist oft aber einfach störend. Nie vergessen werde ich einen Besuch bei Carmelo Greco, bei dem ich die ganze, ansonsten wunderbare Zeit, heißen Gossip aus dem CDU-Bundesvorstand vom Nachbartisch serviert bekommen habe.

Die Rettung scheint mal wieder das klassische, französische Restaurant zu sein, schreibt Wagner:

Until the mid-1970s, fine dining was associated with ornate, plush fussiness, not stark minimalism. In her book Smart Casual: The Transformation of Gourmet Restaurant Style in America, the design historian Alison Pearlman attributes this choice to the influence of top-rated French restaurants such as Manhattan’s Le Pavillon. Pearlman writes of the decor: “Abundant flower displays, chandeliers and/or sconces, velvet curtains and/or damask wall treatments, tablecloths, and formally structured place settings of fine china and crystal were still typical.” Those choices produced a different acoustic environment: “Sound levels were low enough to magnify not only the tink-tink of glasses and silver but also the manners faux pas.”

Natürlich kommt Wagner in ihrem Text auch auf die Mode der offenen Küchen zu sprechen und serviert am Ende eine bittere Wahrheit: Lautere Restaurants sind profitabler als leise. Das erklärt dann wohl auch ein Erlebnis, welches Julia Belluz bei Vox einst geschildert hatte:

On the way out, I tried to mention the tough acoustics to someone at the restaurant’s front desk. I don’t think he heard me.

Der Zagat hat in seiner jüngsten Studie allerdings auch rausgefunden, dass Lärm für 24 Prozent der Restaurantbesucher das nervigste sei. Schlechter Service liegt mit 23 Prozent dahinter und hohe Preise stören nur noch 12 Prozent. Vielleicht wird es also bald wieder leiser in der gehobenen Gastronomie. Besonders dem Service-Personal möchte man es wünschen, denn 70 Dezibel reichen leider völlig aus, um auf Dauer gesundheitlich problematisch zu sein.

(Foto: kyle smith on Unsplash)

Das suppengewordene Ikea-Wandbild

Hannes Schrader ist wütend. Wütend auf Kürbissuppe. Und diese Wut hat er bei Zeit Online in eine wunderbare Glosse umgewandelt, die den populären Herbstklassiker und seine feste Verankerung im studentischen Milieu brutal zerreisst. Man muss die Kürbissuppe selbst nicht hassen, um mit diesem Text Spaß zu haben, aber es hilft vermutlich.

Die Kürbissuppe ist das suppengewordene Ikea-Wandbild. Sie ist die Times New Roman der Amateurküche, eine Ausrede in Form eines Abendessens. Sie tröstet nicht bei Erkältung wie eine fette Hühnerbrühe und ist kein Freund wie ein samtiger Kartoffeleintopf. Sie ist nicht für einen da, wenn man Liebeskummer hat. Sie ist das Bananenbrot der Hauptgerichte.

In den Kommentaren tobt derweil der selbstgerechte Mob der völlig ironiefreien.

Wenn die Generation Y keine weiteren Probleme hat… Bei uns wird es weiterhin Kochabende mit Kürbissuppe geben – weil sie einfach schmeckt.

Dass man über Geschmack nicht streiten könne (ist das wirklich so?), schreibt auch Schrader in seiner Glosse, dreht daraus aber eine schöne Volte für den Kampf um den guten Geschmack:

Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber für guten Geschmack lohnt es sich, zu kämpfen. Denn durch die AfD mag in Deutschland der Diskurs verrohen – aber durch Kürbissuppe verroht die deutsche Esskultur.

Schraders Text ist für das kulinarische Feuilleton was Peter Handkes Publikumsbeschimpfung für die Bühne war. Er hält dem selbstzufriedenen Besseresser den gröbsten, und fiesesten Zerrspiegel vor, den er finden konnte. Der spiegelt zwar die Realität wieder, verzerrt sie aber wie eine Korrektur. Das kann man übelnehmen, man kann aber auch herzlich drüber lachen. Ich rate zu letzterem.

(Foto: Timo Klostermeier / pixelio.de)