Von dem Germanisten, Volkskundler und Nationalsozialisten Hans Naumann hat die Theorie des gesunkenen Kulturgutes überlebt. Naumann glaubte nicht an eine eigenständige Kultur der unteren Schichten des Volkes, sondern ging davon aus, dass alle Kultur bei den Eliten entsteht und dann im Laufe der Jahrhunderte in die „unteren Schichten“ der Gesellschaft herabsinkt. Für einzelne Beispiele mag das stimmen. So bezeichnete man im Mittelhochdeutschen nur Damen des hohen Adels als Frouwe, alle anderen Frauen wurden relativ wertungsfrei wîb genannt. Heute sind alle Frauen Frauen und Weib wird nur noch selten und wenn dann abwertend verwendet.

„Zu glauben, daß aus der Gemeinschaft der Fortschritt komme, ist

Romantik. Sie zieht herab oder ebnet mindestens ein. Volkstracht, Volksbuch, Volks-

lied, Volksschauspiel, Bauernmöbel usw. sind gesunkene Kulturgüter bis in die

kleinsten Einzelheiten hinein, und sie sind es nur langsam, in fast zu errechnendem

zeitlichem Abstand geworden. Mit anderen Worten: Volksgut wird in der Oberschicht gemacht“.

Auf der anderen Seite gibt es aber genug Beispiele von Kulturgütern, die genau andersrum von unten nach oben gewandert sind. Der Pluralis Majestatis wurde von den einfacheren Umgangsformen des einfacheren Volkes verdrängt. Erwin Seitz allerdings erinnert in der FAZ an ein Kulturgut, welches weder auf- noch abgestiegen, sondern anscheinend verschwunden ist: Den Verzehr von Wildvögeln.

Es gab einmal eine Zeit, da gehörte das Wildgeflügel zum Feinsten, was die Küche zu bieten hatte. Marx Rumpolt, der „Mundtkoch“ des Kurfürsten und Erzbischofs von Mainz, veröffentlichte 1581 sein „Neues Kochbuch“ und stellte darin mehrere Menüfolgen vor, gestaffelt nach sozialen Ständen: für Kaiser, Könige, Kurfürsten, Herzöge, Grafen, Edelleute, Bürger und Bauern. Auf den Festbanketten der hohen Herrschaften wimmelte es von Wildgeflügel.

Im Burgenland in Österreich macht er sich auf die Suche nach den vergessenen Delikatessen. Näher vorgestellt werden in dem schön illustrierten Artikel (man merkt eben immer, dass die FAZ sich noch eine eigene Bildredaktion leistet) die Waldschnepfe, der Fasan, das Rebhuhn und die Graugans. Dabei folgt er nicht nur einem neugierigen Gaumen, sondern scheint auch ein größeres Projekt zu verfolgen:

Peter Singer stellt heute in seinem Buch „The Expanding Circus“ die These auf, dass sich das Mitgefühl der Menschen auf einen immer größeren Kreis von Lebewesen erweitere. Wäre es stattdessen aber nicht wichtiger, uralte ökologische Zusammenhänge zu erhalten oder zu rekultivieren, den Kreislauf von schonender Jagd, biologischem Landbau, vielfältiger gesunder Ernährung und Feinschmeckerei? Naturschützer plädieren dafür, angesichts gefährdeter Bestände des Wildgeflügels ganz auf die Jagd dieser Tiere zu verzichten. Doch die Jagd ist nicht das Problem – es ist die industrielle Landwirtschaft.

Das klingt erstmal sehr edel, seltene Vögel futtern und dabei trotzdem an die Umwelt denken. Aber der industriellen Landwirtschaft den schwarzen Peter zuschieben ist so richtig wie bequem. Allerdings ist es eben auch jene industrielle Landwirtschaft, die die außergewöhnlich günstigen Verbraucherpreise in Deutschland ermöglicht. Über kurz oder lang wird gerade Deutschland sich zwischen Billigfleisch und Umweltschutz entscheiden müssen. Aber das hat dann nur noch peripher mit Wildvögeln zu tun.

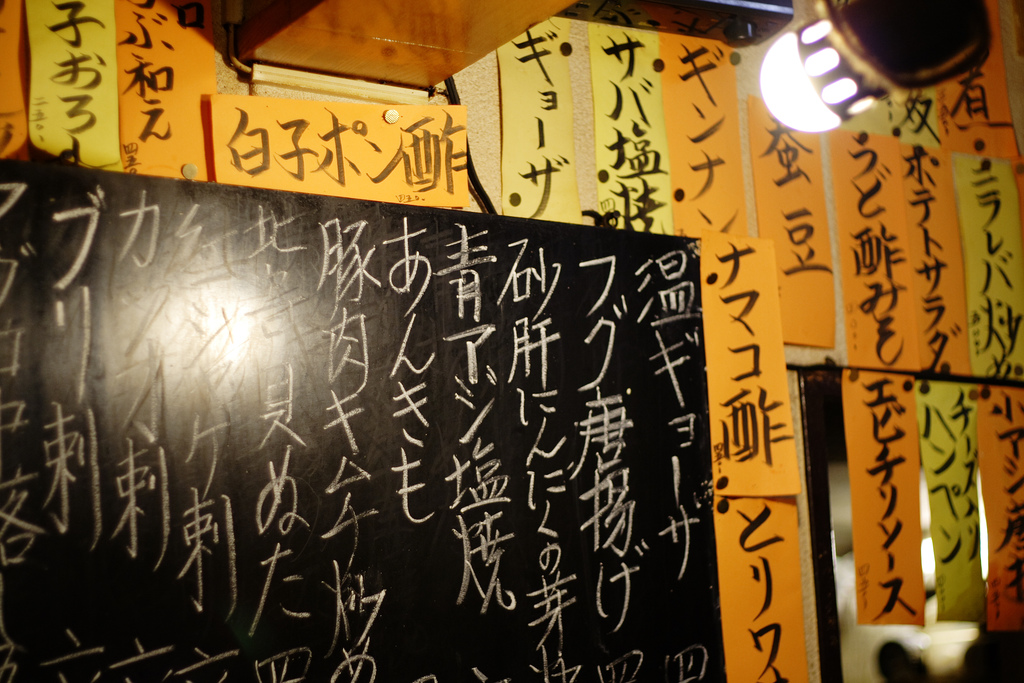

(Foto: CC BY-ND 2.0 !Koss)